わたしもバイオリンを弾くが、はじめて聞くバロックバイオリンの音は、一言で言うと艶やかです。パッと聞くとわかりませんが、いつも弾いているものにしたら、あれっ?この音どうやって出しているんだろう、ということがたくさんあって楽しいです。昔の人はこういう音で聞いていたのかと思うと。今よりずいぶんのんびりしていた時代だなと思ってしまいます。でも私には今のバイオリンの音よりもとても気に入りました。 悪魔のトリル~バロック・ヴァイオリンの魔術師 関連情報

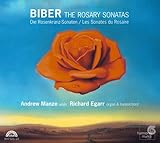

宗教的な標題がついているこのソナタを、クラシック・ド素人の私が聴いたらバチが当たるんじゃないだろうかと思ってましたが、15のソナタとパッサカリアのうち、14のソナタが全て通常の調弦を変えたスコルダトゥーラと聞いて、興味本位で手に入れ聴いてみたところ、あまりの美しさに我を忘れてしまいました。宗教を意識せずとも、ただぼんやりと聞くだけでも十分に聞き応えがあります。バロックヴァイオリンの柔らかな音色に通奏低音のオルガンまたはチェンバロが控えめで、宗教曲でありながら、舞曲を取り入れているので、堅苦しさは一切なく、美しさに陶然となってしまいました。このCDのdisc2には、マンゼ自身がスコルダトゥーラについての説明があり(もちろん英語ですが)、通常の調弦から、実際にスコルダトゥーラして聞かせているのが分かりやすいです。 ビーバー:ロザリオのソナタ 関連情報

![アンドルー・マンゼ~ポートレイト [Import] (ANDREW MANZE PORTRAIT|ANDREW MANZE PORTRAIT) アンドルー・マンゼ](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XEDZHWTDL._SL160_.jpg) アンドルー・マンゼ~ポートレイト [Import] (ANDREW MANZE PORTRAIT|ANDREW MANZE PORTRAIT)

アンドルー・マンゼ~ポートレイト [Import] (ANDREW MANZE PORTRAIT|ANDREW MANZE PORTRAIT)

彼のことを「『古き良きバロック音楽』の求道者」、つまり『幽霊』を実体化させようとしている音楽家だと思い込むのはやめてください。随所随所にバロックの楽器、奏法ならではの良さがにじみ出ていますが、どう聴いてもこれは『今』の空気を吸って生きているヴァイオリニストの音です。逆に、純粋なバロック音楽はもう再現不可だということでしょう。演奏者本人の育ちにも時代の影響が出ますし、聴き手も変わりましたし。日本での曲の呼び名にこだわらないのであれば、ヴァイオリンの入門編 CD としてお薦めです。値段も手頃だし。 アンドルー・マンゼ~ポートレイト [Import] (ANDREW MANZE PORTRAIT|ANDREW MANZE PORTRAIT) 関連情報

![[アシックス] asics サッカートレーニングシューズ JUNIOLE 3 TF [アシックス] asics サッカートレーニングシューズ JUNIOLE 3 TF](http://images-jp.amazon.com/images/P/B00Y887Z8U.09.MZZZZZZZ.jpg)

![マッドマックス 怒りのデス・ロード ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産/2枚組/デジタルコピー付) [Blu-ray] マッドマックス 怒りのデス・ロード ブルーレイ&DVDセット(初回限定生産/2枚組/デジタルコピー付) [Blu-ray]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B013UO2PPK.09.MZZZZZZZ.jpg)